上方漢方の歴史

なにわ漢方の歴史

漢方医学の歴史については、すでに高名な先生方が多数記載していることから、 大阪大学にちなんで、上方、なにわの地に関連の深い漢方の歴史を取り上げてみました。漢方医学のさらなる発展のために

曲直瀬道三(まなせどうさん1507-1595)は、京都に生まれ、いわゆる後世派医学を日本に広めた名医である。田代三喜に師事し、朱丹溪の医学を重視し、「察証弁治」という、現在の中医学で行われる弁証論治とほぼ同様の手法を用いて治療し、毛利元就、足利義昭、織田信長などの主治医として活躍した。当然、天下人になった豊臣秀吉も、大坂城を築城後、道三を招いて主治医としている。

曲直瀬道三(まなせどうさん1507-1595)は、京都に生まれ、いわゆる後世派医学を日本に広めた名医である。田代三喜に師事し、朱丹溪の医学を重視し、「察証弁治」という、現在の中医学で行われる弁証論治とほぼ同様の手法を用いて治療し、毛利元就、足利義昭、織田信長などの主治医として活躍した。当然、天下人になった豊臣秀吉も、大坂城を築城後、道三を招いて主治医としている。道三は、優れた門人4人を養子にとって、曲直瀬家を継がせた。

その中でも、妹の子を養子にとして、二代曲直瀬道三を継いだのが、曲直瀬玄朔(まなせげんさく1549-1631)である。玄朔は、正親町天皇、毛利輝元、秀吉の側室淀殿の主治医でもあった。慶長八(1603)年の玄朔の医案が残っており、「秀頼公御母 御気鬱滞食眩暈」(気うつから食事が滞り、めまいも出ている)と記されている。関ヶ原の合戦の後であり、淀殿はうつ状態であったのだろうか。その後、玄朔は江戸に移り、徳川家にも重用され、一門、一族はその後の日本の医家の主流として栄えた。玄門の俊秀として、岡本玄治、野間玄啄、山脇玄心(山脇東洋の祖父)、長沢道寿があげられ、医名に玄を称するもの、その数をしらぬほどと言われた。

大阪における漢方医の草分けは、古林見宣(ふるばやしけんぎ1579-1657)と言われている。古林見宣は、曲直瀬正純の弟子にあたり、若くしてその実力を見込まれた。玄朔が岡本玄治に「万病回春」、長沢道寿に「医方考」を与えた際に、古林見宣にも「医学入門」を与えていることから、その実力が評価されていたことがうかがえる。諸侯の誘いや法印(江戸時代の医師の最高位)の推挙を断り、後半生は、大阪の聚楽町(現在の東区粉川町)で開業し、弟子の教育を行った。門下三千と称され。弟子としては、松下見林、稲生恒軒、古林見桃があげられる。

その後、大阪の地で活躍した名医としては、北山友松子(きたやまゆうしょうし 生年不明-1701)があげられる。明から亡命した馬栄宇と長崎丸山の遊女樋口氏の間に生まれ、幼小時から中国語を理

解した。浅田宗伯「杏林談話」によれば「化林について、仲景の奥義を学び、僧独立(戴曼公)について内経・本草を学び、皇朝の医風(日本流の医学)を小倉の原長庵のもとで学んだ。」となっている。ちなみに、独立は、万病回春の著者である龔延賢(きょうえんけん)の弟子である。30歳前には大坂の道修谷に移り、紀州候や尾張候の治療をおこなって名医の評判が高まり、その周辺に薬問屋が多く集まり、それが現在の道修町のもとになったとも言われている。友松子は、かなり個性的な人で、近世畸人伝にも取り上げられている。歯に衣着せず、金持ちからの礼金が少ないと失礼であると文句を言う傍ら、貧乏人には無料で薬を与えた。いわゆる古方派の登場以前より「傷寒論」「金匱要略」を重んじた。死後は、大平寺(大阪市天王寺区)に「北山不動」として祀られ、その逸話や書物は、幕末から明治にかけて活躍した最後の漢方医である浅田宗伯に影響を与えたようである。

解した。浅田宗伯「杏林談話」によれば「化林について、仲景の奥義を学び、僧独立(戴曼公)について内経・本草を学び、皇朝の医風(日本流の医学)を小倉の原長庵のもとで学んだ。」となっている。ちなみに、独立は、万病回春の著者である龔延賢(きょうえんけん)の弟子である。30歳前には大坂の道修谷に移り、紀州候や尾張候の治療をおこなって名医の評判が高まり、その周辺に薬問屋が多く集まり、それが現在の道修町のもとになったとも言われている。友松子は、かなり個性的な人で、近世畸人伝にも取り上げられている。歯に衣着せず、金持ちからの礼金が少ないと失礼であると文句を言う傍ら、貧乏人には無料で薬を与えた。いわゆる古方派の登場以前より「傷寒論」「金匱要略」を重んじた。死後は、大平寺(大阪市天王寺区)に「北山不動」として祀られ、その逸話や書物は、幕末から明治にかけて活躍した最後の漢方医である浅田宗伯に影響を与えたようである。 1700年代に入り、傷寒論を重んじるいわゆる古方派が誕生したのだが、一気流滞説で有名な後藤艮山の弟子である山脇東洋(1705~1762)は、1754年京都で、本邦初の人体解剖を行っている。中国古典とヘスリンギウスの解剖書との相違を確かめたかったことが、解剖を行うきっかけであったと言われている。

1700年代に入り、傷寒論を重んじるいわゆる古方派が誕生したのだが、一気流滞説で有名な後藤艮山の弟子である山脇東洋(1705~1762)は、1754年京都で、本邦初の人体解剖を行っている。中国古典とヘスリンギウスの解剖書との相違を確かめたかったことが、解剖を行うきっかけであったと言われている。その東洋の高弟の一人が、永富独嘯庵(ながとみどくしょうあん1732-1766)である。幼いころから神童の誉れ高かった独嘯庵であるが、東洋のもと修業し、諸国を漫遊した後に31歳から大阪で開業し、「吐方考」「漫遊雑記」を記した。彼は、吐方の研究を行い、古方の完成に努めただけでなく、長崎で蘭学も学び、親試実験を唱え、病理学の必要性も述べている。漫遊雑記の記述が、華岡青洲に影響を与え、世界初の全身麻酔による乳がん手術につながったと言われている。なかなか口の悪い人だったようで、ドクショウとは、京都弁で人を人とも思わないことを指し、文字って、自らの号にしたようである。残念ながら、35歳の若さで亡くなり、墓は蔵鷺庵(大阪市天王寺区)にある。

その永富門下三傑として挙げられるのが、亀井南冥、小田享叔、小石元俊である。小石元俊は、漢蘭折衷を提唱し、その弟子が大阪の蘭学の祖といわれた橋本宗吉である。その流れは、中天游、緒方洪庵とつながる適塾の流れにつながり非常に興味深い。当時の大阪では、一流の天文学者であり解剖にも功績をあげた麻田剛流(1734-1799)

や整形外科医の草分けともいうべき各務文献(かがみぶんけん1765-1829)などが活躍し、実証的な流れが強かったようである。ちなみに、彼らと同じ浄春寺に墓があるのが、眼科の名医として知られた三井眉山(みいびざん1732-1784)である。眉山は鍼を使った横鍼術による白内障の治療法を公開したことで知られる。

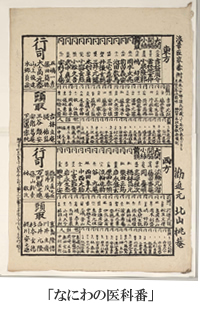

や整形外科医の草分けともいうべき各務文献(かがみぶんけん1765-1829)などが活躍し、実証的な流れが強かったようである。ちなみに、彼らと同じ浄春寺に墓があるのが、眼科の名医として知られた三井眉山(みいびざん1732-1784)である。眉山は鍼を使った横鍼術による白内障の治療法を公開したことで知られる。山脇東洋の大きな功績の一つとして挙げられるのは、何と言っても「万病一読説」を唱えた吉益東洞(よしますとうどう1702~1773)を世に送り出したことであろう。吉益東洞については、すでに多くの記述があり、ここでは取り上げるまでもないと思われる。吉益東洞の古方の流れを確立したのが、その息子、吉益南涯(よしますなんがい1750~1813)である。南涯は1788年の京都の大火で、一時大坂で開業し、数年後京都に戻った際に、それを弟の吉益贏齋(よしますえいさい)に譲っている。あまり知られていないが、大阪吉益家は、その後数代存続し、大阪名医番付にも大関として名前を連ねている。

華岡鹿城(はなおかろくじょう1779-1827)は、大阪華岡家の初代として活躍した華岡青洲の弟である。「北岡南岡に譲らず」といわれ、外科医としての腕は、兄をしのぐほどとも言われた。ちなみに、北岡は、大阪の華岡鹿城であり、南岡とは青洲のことを指している。最初、堺で開業し、その後中の島で開業し、華岡塾を開き、多くの弟子を育てた。華岡流の教えは、内外合一・活物窮理であり、緒方洪庵は、華岡塾を医塾として高く評価していたといわれている。

大阪の医学の流れで、欠かすことのできない人物は、やはり、適塾を開き、福沢諭吉をはじめとする多くの人材を輩出した緒方洪庵(1810-1863)であるが、近年の研究では、意外な側面が明らかになっている。洪庵の用いた薬箱は二つあり、そのうちの一つは、漢方で使われる生薬が多く含まれていた。晩年江戸に移った際にも、江戸城内で漢方を巧みに使って治療した記録が残っていると言われる。

以上のように、大阪にまつわる漢方の歴史に流れる底流には、当時の最先端のものを積極的に受け入れる進取の気風や合理性が認められ、結果的に、漢蘭折衷の流れを生んだと思われる。残念ながら、明治になり、その流れは途絶えてしまうが、長い空白を経て、大阪大学で漢方研究の流れが生まれたのは、偶然ではないかもしれない。また、市井の開業医であるが、一貫堂の流れをくみ、実証主義的漢方治療を目指した山本巌も、大阪の漢方の流れに位置づけられるのかもしれない。もちろん、関西では、漢方衰退期に漢方の臨床を支えた、浅田宗伯の流れをくむ細野診療所の細野史郎や加賀屋病院の三谷和合の活躍も忘れてはならない。

| 参考図書 | なにわ人物伝 | (大阪日日新聞) | 三善貞司 |

| 大阪名医伝 | (思文閣出版) | 中野操 | |

| 洪庵のくすり箱 | (大阪大学出版会) | 米田該典 | |

| 近世漢方医学史 | (名著出版) | 矢数道明 | |

| 近世漢方治験集 | (名著出版) | 安井廣迪 | |

| 大阪医薬史跡を訪ねて | (月刊漢方研究) | 米田該典、鈴木五郎 |